Aktuelles zu Geschichte

Information

Auf den Spuren der Steinzeitmenschen

Am 11. 9. 2019 besuchten die 2a und 2c das Urgeschichtsmuseum in Asparn an der Zaya, um das Leben in der Steinzeit zu erkunden, aber auch um in dei Metakkzeit hineinzuschnuppern. "Highlights" waren das Speerwerfen und "Feuer machen" im Schlosspark. Vermutlich nahmen auch in der Steinzeit nicht nur Männerhorden an den Jagden teil.

Am 11. 9. 2019 besuchten die 2a und 2c das Urgeschichtsmuseum in Asparn an der Zaya, um das Leben in der Steinzeit zu erkunden, aber auch um in dei Metakkzeit hineinzuschnuppern. "Highlights" waren das Speerwerfen und "Feuer machen" im Schlosspark. Vermutlich nahmen auch in der Steinzeit nicht nur Männerhorden an den Jagden teil.

Parlamentsbesuch einmal anders

Am 13. 5. 2019 besuchte die 2e im Rahmen des Unterrichts in politischer Bildung das provisorische Parlament in der Hofburg.

Im Anschluss an eine kurze Führung durch die dafür adaptieren Räume gab es dann die Gelegenheit, mit einer Abgeordneten zum Nationalrat, Frau Mag. Kucharowitz, viel Interessantes  über den politischen Alltag und über Meinungsbildungsprozesse zu erfahren. Äußerst positiv wurde von den SchülerInnen die Möglichkeit empfunden, Anliegen, die das Schulleben betreffen, vorzubringen. Mehr zu diesem gelungenen Lehrausgang in unserem Jahresbericht!

über den politischen Alltag und über Meinungsbildungsprozesse zu erfahren. Äußerst positiv wurde von den SchülerInnen die Möglichkeit empfunden, Anliegen, die das Schulleben betreffen, vorzubringen. Mehr zu diesem gelungenen Lehrausgang in unserem Jahresbericht!

Politik goes Maroltinger: Mag. Ulrike Lunacek

Am 14.01.2019 besuchte uns, im Rahmen des im Wahlpflichtfach Geschichte gestarteten Projekts „Maroltinger goes Politik“, die ehemalige Grünen-Politikerin Ulrike Lunacek. In ihrer politischen Karrierelaufbahn bekleidete Frau Lunacek viele Ämter. Sie war Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Klubobfrau-Stellvertreterin des Grünen Klubs im Parlament, Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat und Ko-Vorsitzende der Europäischen Grünen Partei. Weiters Abgeordnete im EU-Parlament, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments sowie Spitzenkandidatin der Grünen bei der Nationalratswahl in Österreich 2017.

Bei so vielen verschiedenen Aufgaben, die Frau Lunacek in ihrem Leben schon hatte, wurden in den knapp 80 Minuten ihrer Anwesenheit auch viele spannende Fragen gestellt.

Frau Lunacek hat beispielsweise beim EU-Beitrittsreferendum 1994 gegen den Beitritt gestimmt, weil sie der Regierung zeigen wollte, dass nicht alle dafür sind und dass es nicht so leicht ist, solch ein großes Vorhaben durchzusetzen. Sie meinte aber, sie sei eigentlich für einen Beitritt gewesen, jedoch war ihr sowieso klar, dass die Abstimmung pro Beitritt ausgeht. Einige Jahre später wurde sie sogar Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, welches nebenbei auch ihr Lieblingsamt war.

Außerdem berichtete sie uns über ihren Einstieg in die Politik, ihre ersten politischen „Erfolge“ oder ihr Outing. Dazu erfuhren wir über Auseinandersetzungen in der Partei, Vertrauensbrüche, sowie ihre Sicht der Nationalratswahl 2017, die ja für die Grünen leider nicht sehr erfolgreich verlaufen ist.

Wir bedanken uns bei Frau Mag. Lunacek für ihren Besuch und die ausführliche Beantwortung unserer Fragen.

Yara Eggenfellner

Politik goes Maroltinger: Dr. Erhard Busek

Im Rahmen unseres Projektes „Politik goes Maroltinger“ besuchte uns am 17. Dezember 2018 bereits unser 5. Gast - Dr. Erhard Busek. Bei diesem Projekt bekommt jede Schülerin bzw. jeder Schüler eine ehemalige Politikerin bzw. einen ehemaligen Politiker zugeteilt. Dr. Busek hat sich dazu bereit erklärt, sich von mir interviewen zu lassen.

Dr. Erhard Busek war lange in der Politik tätig und hat viele Ämter bekleidet. Einige davon: ÖVP-Generalsekretär, Landesparteiobmann der Wiener ÖVP, Vizebürgermeister, Vizekanzler, Bundesparteiobmann, Minister für Wissenschaft und Forschung und viele mehr. Heute ist er Vorstandsvorsitzender des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa.

Der bodenständige Politiker hat uns einige Einblicke in gewisse politische Ämter gewährt, die er bekleidet hat. Dr. Busek hat uns auch noch erzählt, dass einige seiner Gesetze, die er damals durchgesetzt hat, heute noch ihre Gültigkeit haben, wie z.B. die Museumsreform.

Dr. Erhard Busek erzählte uns abschließend, dass der ehemalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und er vermutlich keine Freunde mehr werden, er aber mit dem derzeitigen Obmann und Kanzler, Sebastian Kurz, doch einen regen Gedankenaustausch pflegt. Wir danken Dr. Busek sehr für sein Kommen und dass er sich Zeit genommen hat, unsere Fragen zu beantworten.

E.Čajlakovic

Politik goes Maroltinger: Dr. Andreas Khol

Im Rahmen des Projekts „Politik goes Maroltinger“ im Wahlpflichtfach Geschichte besuchte uns am 10.12.2018 der ehemalige ÖVP-Politiker Dr. Andreas Khol im GRG16 Maroltingergasse. Ich hatte dabei die Gelegenheit, ihm Fragen sowohl über seine politische Karriere, als auch über sein Privatleben zu stellen.

Dr. Andreas Khol bekleidete einige Ämter während seiner Laufbahn, so war er unter anderem Abgeordneter zum Nationalrat, Klubobmann der ÖVP und sogar Nationalratspräsident. Zuletzt war er Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes.

Herr Dr. Khol beantwortete die ihm gestellten Fragen, die sich auch um mehr oder weniger unangenehme Geschehnisse drehten, wie etwa die verlorene Bundespräsidentenwahl 2016. Er erzählte aber auch, dass er immer noch von aktiven Politikern oft telefonisch um Rat gefragt wird, er sich aber mit öffentlichen Bemerkungen zurückhalte. Alles in allem bemühte er sich, seine politische Laufbahn interessierten Schülerinnen und Schülern schildern zu können.

Wir danken Herrn Dr. Andreas Khol dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, jungen Schülerinnen und Schülern die Politik etwas näher zu bringen.

Jakob Wächter

Mauthausen - Rückkehr unerwünscht

Am 31.1.2019 besuchten die 4b und 4c die KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Seit vielen Jahren findet diese Exkursion für die meisten 4. Klassen im Rahmen des Geschichtsunterrichts statt. Viele Schilderungen und persönliche Eindrücke kann man im Archiv unserer Homepage oder in unseren Jahresberichten nachlesen.

In drei Gruppen aufgeteilt, wurden die Schülerinnen und Schüler mit der Thematik in einem Workshop vertieft vertraut gemacht. Dreieinhalb Stunden intensive Beschäftigung, ohne Murren, ohne Störaktionen, nur Interesse und Betroffenheit - ein wichtiger Tag für die historisch- politische Bildung!

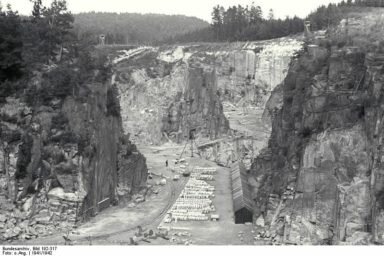

Wiener Graben 1941

Nach dem Rundgang fuhren wir noch zum Wiener Graben, wo man einen Blick auf die derzeit gesperrte Todesstiege werfen konnte. Statt einem Gruppenbild soll hier eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1941 diesen Beitrag illustrieren.

Politik goes Maroltinger

Am 12. November besuchte Dr. Erwin Pröll, ein Spitzenpolitiker Niederösterreichs, im Rahmen des Wahlpflichtfaches Geschichte/ Politische Bildung das GRG 16 Maroltingergasse. Dieser Besuch kam durch das Projekt "Politik goes Maroltinger" zustande, bei dem Schülerinnen und Schüler ehemalige Politiker unter der Leitung von Herrn Professor Engelhardt zu uns an die Schule einluden.

Der langjährige Landeshauptmann von Niederösterreich erzählte von seinen politischen Funktionen in NÖ und seinen Visionen, die er im Laufe der Zeit für dieses Bundesland entwickelt hatte. Im Anschluss beantwortete er sowohl meine Fragen, die unter anderem seinen Ausstieg und Ansichten zu aktuellen Themen beinhalteten, als auch Fragen der anderen Schülerinnen und Schüler meiner Klasse. Eine der Fragen war, warum er nicht Bundespräsidentschaftskandidat sein wollte.

Wir danken Herrn Dr. Erwin Pröll, dass er sich die Zeit genommen hat, um sich der Fragen interessierter Schülerinnen und Schüler zu stellen.

Noah Hechenberger

Politik goes Maroltinger

Im Rahmen des Wahlpflichtfachs Geschichte und Politische Bildung haben wir das Projekt "Politik goes Maroltinger" gestartet, wo wir ehemalige Politiker einladen, um sie über ihre Tätigkeiten sowie ihre Aktivitäten in der Politik zu befragen. Mir wurde Dr. Michael Spindelegger zugeteilt. Er bekleidete viele Ämter. Er war ÖVP-Bundesparteiobmann, Außenminister, Zweiter Nationalratspräsident, Vizekanzler Österreichs und Finanzminister. Zudem war er EU-Abgeordneter, Nationalratsabgeordneter und kurz Bundesratsabgeordneter. Aktuell ist er Generalsekretär des ICMPD (International Centre for Migration Policy Development), wo Migrationsstrategien für Länder entwickelt werden, in Zusammenarbeit mit den Regierungen und NGO's.

Eines seiner Ämter war das Amt des Nationalratspräsidenten. Als Nationalratspräsident leitete er die Parlamentssitzungen, erteilte Ordnungsrufe und stoppte, wenn es nötig war, auch die Sitzung.

Österreich hatte für die Periode 2009/ 2010 einen Sitz als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates. Die Hauptaufgabe des UN-Sicherheitsrates ist die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Folgende Länder haben einen permanenten Sitz im Sicherheitsrat und besitzen ein Vetorecht: Frankreich, USA, Großbritannien, China und Russland. Während dieser wichtigen Zeit war Dr. Michael Spindelegger Außenminister Österreichs. Dort traf er sehr berühmte Politiker wie Hilary Clinton, Barack Obama oder den russischen Außenminister Sergei Lawrow, der den österreichischen Plänen oft kritisch gegenüberstand.

Als Finanzminister war Dr. Spindelegger für das Budget verantwortlich. Er erzählte uns, dass die Minister oft zu ihm kamen, um eine Erhöhung des Budgets des jeweiligen Ministeriums zu erreichen, was oft zu vielen Diskussionen führte.

Darüber hinaus stellten wir ihm Fragen wie "Wie geht man mit Kritik in den Medien um?" oder "Wie bereitet man sich auf TV-Diskussionen vor?", die der ehemalige Vizekanzler und Minister sehr offen beantwortete.

Wir danken Herrn Vizekanzler a. D. Dr. Michael Spindelegger für seinen Besuch und die Bereitschaft, sich unseren Fragen zu stellen.

Simon A. Benganal

Gedenktag 2018

Unter dieses Motto stellten wir Freitag, den 19.10.2018 an unserer Schule.

Betrachtet man die Ereignisse des Jahres 1938 drängen sich zwei Antworten auf diese Frage förmlich auf:

Ein solcher Zivilisationsbruch darf nicht in Vergessenheit geraten, sofern wir das Bekenntnis zur Menschenwürde als Fundament unveräußerlicher Menschenrechte und zu einer humanen Weltgemeinschaft (UN-Charta 1945, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948) noch ernst nehmen.

Der Anschluss Österreichs im Jahr 1938 bewirkte, dass sofort die ersten Maßnahmen gegen Juden und Jüdinnen einsetzten: Beschämende Szenen ereigneten sich am 12. März 1938 und wiederholten sich in den Wochen danach - Menschen, die " a Hetz" haben aufgrund einer "Reibpartie", so nannte man die Ausschreitungen, bei denen unter aktiver Beteiligung der Zuseher Juden von Nationalsozialisten gezwungen wurden, mit einer ätzenden Lauge Wiens Straßen zu „reinigen“ von Parolen für geplante Volksbefragung über die Selbständigkeit Österreichs am 13. März 1938, aber auch Geschäfte und Auslagen von jüdischen Besitzern zu beschmieren.

Die Zustimmung zu Erniedrigung und Entwürdigung - der Anfang der Ächtung und Entrechtung - spiegelte sich in den Mienen der Passanten, die lachten, hämisch grinsten, zusahen.

Bereits am 13./14. März drangen SS- und SA-Angehörige auf Anordnung höchster Staats- bzw. Parteidienststellen in Hunderte jüdischer Wohnungen ein und beschlagnahmten u.a. Wertsachen, Gemälde, Teppiche. Wiener Großkaufleute wurden festgenommen, ihre Warenlager beschlagnahmt und ihre Geschäfte geschlossen. Am 24.Mai 1938 wurden 2.000 meist aus Kreisen der Intelligenz stammende Juden nach vorgefertigten Listen verhaftet und kamen in vier Transporten ins KZ Dachau. Neben Betrieben und Geschäften wurden in Wien auch über 50.000 Wohnungen "arisiert".

Es begann die größte Fluchtwelle österreichischer Juden und Jüdinnen - in Wien nahm die jüdische Bevölkerung bis Ende 1938 um mehr als 51.000 Personen (!) ab - ihren Höhepunkt erreichte sie im August 1938. Ab diesem Zeitpunkt mussten deutsche Juden stigmatisierende Vornamen annehmen: Männer mussten „Israel“ als zweiten Namen führen, Frauen Sara. Und das war nur der Auftakt ...

M it der Pogromnacht vom 9./10. November 1938, deren Gewalt und Zerstörungswut die verbliebene jüdische Gemeinschaft mit Wucht traf, wurde vielen Juden die lebensbedrohliche Lage deutlich, denn überall im "Deutschen Reich" ereigneten sich Gewaltexzesse.

it der Pogromnacht vom 9./10. November 1938, deren Gewalt und Zerstörungswut die verbliebene jüdische Gemeinschaft mit Wucht traf, wurde vielen Juden die lebensbedrohliche Lage deutlich, denn überall im "Deutschen Reich" ereigneten sich Gewaltexzesse.

In der Nacht auf den 10. November 1938, für die Reichspropaganda-minister Joseph Goebbels unter Bezug auf die zersplitterten Glasscheiben von Synagogen und jüdischen Geschäften die verschleiernde Bezeichnung »Reichskristallnacht« prägte, führte der von der NSDAP organisierte »spontane Ausbruch des Volkszorns« zu Ausschreitungen gegen Besitz, Synagogen und Leben der jüdischen Mitbürger.

Ziel war die lange geplante völlige Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben, die Zerstörung des jüdischen Kulturlebens auf dem Gebiet des Deutschen Reiches und die nachhaltige Verängstigung jüdischer Bürger, die nach dem Pogrom das Land noch verlassen konnten – unter Verzicht auf ihr Vermögen („Reichsfluchtsteuer“)

Als 1938 der gesteigerte Druck der Verfolgung die jüdische Auswanderung aus Deutschland in eine Massenflucht verwandelte, gab es kaum noch ein Land, über dessen Grenzen eine Einwanderung uneingeschränkt möglich war. Mit Ausbruch des Krieges im September 1939 verschärfte sich die Situation weiter, denn nun wurden auch wichtige Fluchtrouten blockiert und mit der Eroberung Polens gelangten weitere drei Millionen Juden und Jüdinnen unter deutsche Herrschaft. Diese konnten unmöglich ins Ausland vertrieben werden.

Und damit begann die Phase der Deportationen in Richtung „Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete“ und schließlich mit dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 die Hinwendung zur Vernichtung, der Shoa, der rund 6 Millionen europäische Juden zum Opfer fielen.

Dennoch gab es Menschen , die weder der nationalsozialistischen Weltanschauung und Propaganda anheimfielen noch sich schweigend anpassten.

In einer Zeit, wo sehr viele Menschen einfach wegschauten, als Unrecht geschah, um sich und die eigene Familie nicht zu gefährden und wo viele andere alle Gebote der Humanität vergaßen, um dem mörderischen Regime zu dienen, gab es Menschen, die versuchten anständig zu bleiben, die sogar (organisierten) Widerstand leisteten und ihr Leben riskierten, um andere Leben zu retten.

Aber: Keinesfalls darf es wieder so weit kommen, dass der/die Einzelne das Leben riskiert,

wenn er/sie gemäß den Grundsätzen von Humanität und Menschenwürde handelt.

Und damit sind wir bei der zweiten Antwort auf die Frage, warum immer noch gedenken?

1.Klasse: Lehrausgang ins Jüdische Museum, Dorotheergasse 11

2.Klasse: "Pianke"- Kindheitserlebnisse des Autors Peter Abraham. Ein Stück deutscher Vergangenheit

Der neunjährige Pianke taucht mit seinem Vater in den letzten Kriegstagen unter. Sie wechseln Namen und Wohnort, damit sein Vater weiterhin gefälschte Pässe für Gegner des Naziregimes herstellen kann. Als sie das jüdisches Mädchen Irma in ihrem Versteck in der Laubenkolonie aufnehmen, ist absolutes Stillschweigen erforderlich. Für Pianke wird der Widerspruch zwischen den nationalsozialistischen Idealen, die in der Schule verkündet werden, der Auffassung, die sein Vater vertritt und seinem eigenen Erleben immer größer ...

3.– 8. Klasse:

a) Fragestunden mit Menschen, deren Leben durch den Nationalsozialismus und die Shoah massiv beeinflusst wurde und denen Erinnerungskultur ein Anliegen ist

Milli Segal

Jüdin der 2. Generation, die ohne Großeltern, aber mit Eltern, die mit Glück die Shoah überlebt haben, aufgewachsen ist.

Jüdin der 2. Generation, die ohne Großeltern, aber mit Eltern, die mit Glück die Shoah überlebt haben, aufgewachsen ist.

Ausstellungsleiterin der von Yad Vashem kuratierten Wanderausstellung „Shoah - Wie war es menschlich möglich?“ an der Universität Wien 2018, seit fünfzehn Jahren organisiert sie Erinnerungsprojekte für SchülerInnen, 2014 eröffnete sie im 3. Bezirk das Museum zur Erinnerung „Für das Kind“ über den Kindertransport zur Rettung jüdischer Kinder nach Großbritannien 1938/39

Peter Michael Lingens

Chefredakteur bzw. Herausgeber des Nachrichtenmagazins „Profil“ (bis 1987), der Wirtschaftswoche (1990- 1993), Chefredakteur des „Standards“ (bis 1996);

Professur für Journalismus an der Donau-Universität Krems (1997 bis 2000)

Kolumnist für „Profil“ (2001 bis Mai 2017), für den „Falter“ (seit Juni 2017),

Gründer der 1. Österreichische Kinderzeitung für Politik, Wirtschaft & Kultur,

Klex, (Klex-)Topic (ab September 1989) ab 1997

Er ist der Sohn von DDr. Ella und Dr. Kurt Lingens, die von der Gedenkstätte Yad Vashem 1980 mit der Ehrenmedaille "Gerechte unter den Völkern" ausgezeichnet wurden.

Wir danken beiden Gästen herzlich für ihr Kommen!

b) Besuch der schulinternen Ausstellung

Zentrales Anliegen der Ausstellung ist es,

- die Frage nach dem Grund für Erinnerungskultur aufzuwerfen

- durch die Ausstellung einen Beitrag zur Erinnerungskultur zu leisten und

- den Fragen nachzugehen,

* ob/wie Denkmäler/Kunst/Ausstellungen für einen geeigneten Umgang (oder Zugang?) des

Einzelnen und der Gesellschaft mit (oder zu) ihrer Vergangenheit sorgen (können)

* und wie zeitgemäße Erinnerungskultur aussieht sowie

- aktuelle Bezüge zu thematisieren (z.B. Boatpeople, Konferenz von Évian, Antisemitismus heute)

Mag.a Gabriele Hofer

Am Ende war das Feuer

2c

2e

kurz vor der "Mammutjagd"

endlich Feuer!

Am Wandertag fuhren die 2c und 2e mit ihren Klavos (Prof. Zwinger und Prof. Andreasch) und Frau Prof. Presoly nach Asparn an der Zaya. Nach einer informativen Führung im Urgeschichtsmuseum (von der Altsteinzeit bis zur Eisenzeit) ging es dann in den Park, wo wir viele nachgebauten Behausungen erkundeten, aber auch die Schwierigkeiten des täglichen Lebens nachempfinden konnten. Besonders Spaß machte die "Mammutjagd" mit Speeren. Wie mühevoll es war, Feuer zu machen, durften wir am Ende der Führung erleben.